近日,中國科學院華南植物園恢復生態學團隊在熱帶造林碳匯研究方面取得重要進展。研究發現,在熱帶退化海岸臺地進行多樹種混交造林比單一樹種人工林能更有效地促進土壤有機碳的積累,而土壤中磷元素的活化與可利用性提升是這一過程的關鍵驅動因素。

圖1. 不同造林方式下土壤有機碳(SOC,a)、微生物殘體碳(MRC,b)、鋁/鐵結合態有機碳(Al/Fe-SOC,c)、木質素與酚類相對豐度(d)、MRC占SOC比例(e)及Al/Fe-SOC占SOC比例(f)。樣地類型包括:裸地(BL)、桉樹人工林(EP)、次生混交林(SF)和天然林(NF)。

研究團隊基于小良熱帶海岸生態系統定位研究站長達60年的植被恢復序列,選取——裸地、桉樹純林、混交次生林和天然林四種典型植被類型,系統比較了其土壤有機碳、養分含量、微生物特性及碳組分構成。結果顯示,經過60年的恢復,混交林的土壤有機碳含量比裸地提高了68.2%,而桉樹純林僅提高36.5%,顯示出多物種森林在碳積累方面的顯著優勢。

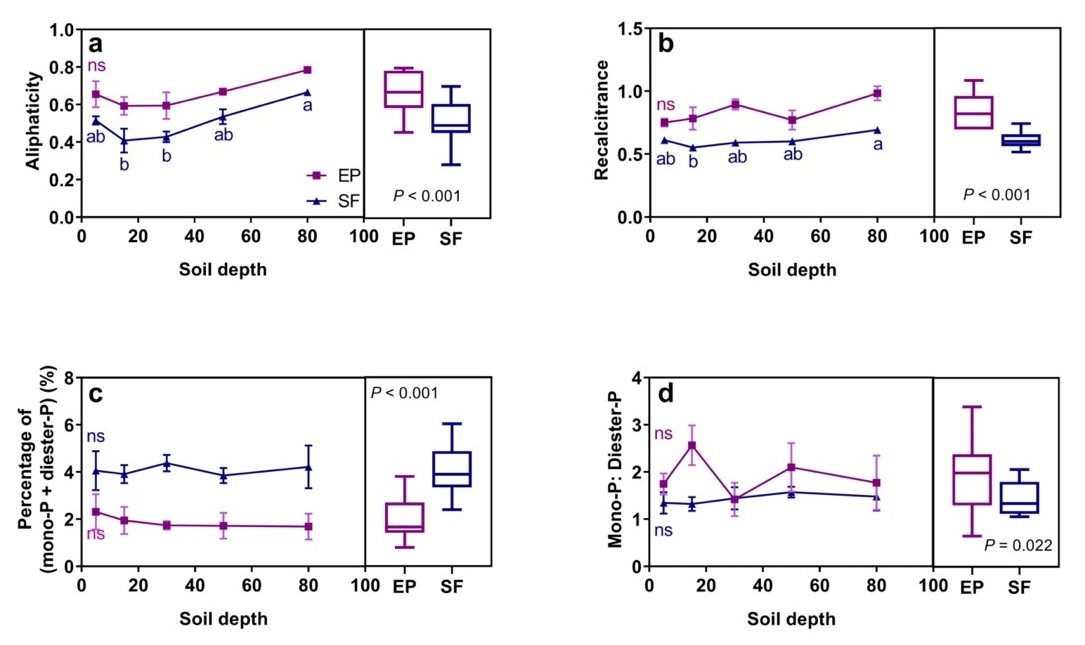

進一步分析發現,混交林中土壤磷的有效性顯著高于純林,表現為更高的有效磷含量和更低的磷單酯/二酯比值,表明其磷循環更為活躍。同時,混交林中的土壤微生物群落結構也發生了明顯變化,叢枝菌根真菌比例上升,微生物對磷的需求增強,進而通過分泌酸性磷酸酶等機制促進土壤中磷的活化。

圖2. 桉樹人工林(EP)與混交次生林(SF)土壤剖面中磷庫結構:脂肪族指數(a)、難分解性指數(b)、正磷酸鹽磷在總磷中的占比(c)及單酯磷與雙酯磷比值(d)。

研究還指出,混交林中植物與微生物之間的相互作用更為密切,植物通過根系分泌物和菌根網絡促進磷的遷移與利用,而微生物則通過提高周轉和促進微生物殘體碳的積累,共同推動土壤有機碳的形成與穩定。

圖3. 混交林通過增強磷有效性與調控微生物群落促進土壤碳積累的機制。

該研究系統闡明了熱帶海岸臺地造林過程中“樹種多樣性—土壤磷有效性—微生物過程—土壤碳積累”之間的聯動機制,強調了在熱帶退化地區造林時應優先選擇多樹種混合配置,并重視土壤磷素的動態監測與管理。研究人員建議,未來熱帶森林恢復項目應注重樹種搭配,尤其是引入具有固氮能力的樹種,以增強土壤養分循環,激活微生物群落,從而實現更高效、更持續的土壤碳匯增匯與生態系統恢復目標。這項研究不僅深化了對熱帶森林碳—磷耦合機制的理解,也為全球氣候變化背景下的森林管理與生態修復提供了實踐路徑。

相關研究成果以“Accelerated soil carbon accumulation in an afforested multispecies forest compared with a monoculture driven by larger soil phosphorus mobilization”為題發表在國際學術期刊Journal of Environmental Management(《環境管理雜志》)上,中國科學院華南植物園鶴山站助理研究員李悅為論文第一作者,劉占鋒研究員為通訊作者。研究獲得了廣東省基礎與應用基礎研究旗艦項目和國家自然科學基金等資助。論文地址:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127955

附件下載: